Auch wenn sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen gerne mit seinem Bildungsauftrag und der damit verbundenen Wissens- und Kulturvermittlung schmückt, so fällt doch in überraschender Regelmäßigkeit auf, dass gerne mal nur der Schein einer korrekten Informationsvermittlung gewahrt wird. Als Resultat werden Beiträge mit wissenschaftlichem Anstrich produziert, die, für den Laien nicht sofort erkennbar, ein ganz bestimmtes Narrativ transportieren sollen. Dass diese Beiträge einer genaueren Prüfung nicht standhalten, soll in dieser Videoanalyse aufgezeigt werden. Viel Spaß!

Quellen

► http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/uebergewicht-erhoeht-diabetes-risiko-zwillingsstudie-a-1105837.html

► https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4050298/pdf/10508_2013_Article_166.pdf

► https://de.wikipedia.org/wiki/Mustererkennung

► https://de.wikipedia.org/wiki/Schnelles_Denken,_langsames_Denken#Zwei_Systeme

► https://de.wikipedia.org/wiki/Wahrnehmungsfehler

► https://de.wikipedia.org/wiki/Reflexion_(Philosophie)

► https://de.wikipedia.org/wiki/Assoziation_(Psychologie)

► https://de.wikipedia.org/wiki/Diskriminierung#Die_Begriffe_positive_Diskriminierung_und_negative_Diskriminierung

► https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbergewicht#Medizinische_Folgeerkrankungen

► http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1038/oby.2002.202/full

► http://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/uebergewicht-fettleibigkeit-erhoeht-risiko-fuer-stoerungen-im-gehirn-a-851156.html

► https://www.amazon.de/Fettlogik-%C3%BCberwinden-Nadja-Hermann/dp/3548376517

► https://de.wikipedia.org/wiki/Statistische_Versuchsplanung

► http://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/experimentalgruppe/4549

► http://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/kontrollgruppe/8161

► https://de.wikipedia.org/wiki/Suggestivfrage

► https://de.wikipedia.org/wiki/Kognitive_Dissonanz

► https://de.statista.com/statistik/daten/studie/233461/umfrage/entwicklung-von-uebergewicht-und-adipositas-in-deutschland-unter-frauen/

► https://de.statista.com/statistik/daten/studie/233449/umfrage/entwicklung-von-uebergewicht-und-adipositas-in-deutschland-bei-maennern/

► http://www.berliner-zeitung.de/berlin/ausbildungsverbot-sechs-zentimeter-zu-klein-fuer-den-traumjob-bei-der-berliner-polizei-28160574

► http://www.ksta.de/wirtschaft/-gewicht-beruf-vorschrift-uebergewicht-kuendigung-arbeitnehmer-1712862

► https://bund-laender-nrw.verdi.de/++file++52fa1ea66f684402e600013a/download/Download-29.11.2013.pdf

Transkript

Der Kampf der Marginalisierten und Geächteten gegen die alles erdrückende Maschinerie des Kapitalismus. Ein Narrativ, welches man einfach lieben muss. „Jetzt reicht es, wir stellen uns dagegen!“ Aber gegen was eigentlich? Dagegen, dass Körpergewicht ein medizinisch und gesundheitlich relevanter Faktor ist, vor allem dann, wenn er sich stark außerhalb des Normbereichs bewegt? Dagegen, dass Normalgewicht ein evolutionäres Signal für Gesundheit und Attraktivität ist und Menschen daher in der Regel diesem Ideal entsprechen wollen? Dagegen, dass Akteure innerhalb eines kapitalistischen Systems dieses Verlangen und diese Wünsche aufgreifen, um daraus Kapital zu schlagen?

„Nimm deinen Körper so an wie er ist und liebe deinen Körper so wie er ist“ verrät uns Ariane Alter zu Beginn dieses Beitrags des Magazins Puls, eine Sendung produziert vom Bayrischen Rundfunk. Eine positive Botschaft. Interessant sind jedoch vor allem die tiefer gehenden Implikationen dieses Statements: Soll also davon ausgegangen werden, dass der eigene Körper etwas grundsätzlich Gegebenes und Unveränderliches ist, an dem man persönlich wenig oder nur unter großem und schweren Arbeitsaufwand etwas verändern kann? Dass es besser ist den eigenen Körper zu akzeptieren, egal wie gefährlich und ungesund dieser Zustand auch sein sollte? Nur mit dem Ziel, die eigene Psyche vor Selbstzweifeln und Unsicherheit zu schützen, ungeachtet der negativen Auswirkungen auf sich selbst und die Solidargemeinschaft hinter den Sozial- und Gesundheitssystemen? Nun gut, warten wir doch erst einmal ab, ob diese Position innerhalb dieses Beitrags überhaupt konsistent aufrechterhalten werden kann.

Ein Plus-Size-Model als Advokatin für Body-Positivity. Nicht, dass ich etwas gegen ihren persönlichen Lebensweg einzuwenden hätte, aber ob eine Person, die mit ihrem medizinisch-relevanten Übergewicht Geld verdient wirklich die beste und neutralste Interviewpartnerin für dieses Thema ist, möchte ich doch in starke Zweifel ziehen. Sie hat schließlich den größten finanziellen Vorteil dadurch, dass ihr Körper „so ist wie er eben ist“ und das dürfte für den größten Teil der Bevölkerung nicht der Fall sein.

Aha. Ihr Körpergewicht ist also eine persönliche Entscheidung. Ich dachte bis eben gerade noch, dass man seinen Körper so annehmen soll wie er ist? Wann hat sie also die Entscheidung getroffen zuzunehmen? Wollte sie wirklich Plus-Size-Model werden und hat deswegen ihre tägliche Kalorienaufnahme erhöht? Und wenn wir annehmen, dass ihre Beschreibung der Wahrheit entspricht: Kann Jana ihre Entscheidung einfach wieder ändern und ein Körpergewicht im Normbereich bekommen? Oder handelt es sich hierbei um eine post-hoc Rationalisierung von Jana, um ihr Körpergewicht vor sich selbst zu rechtfertigen? Eine Minute im Beitrag und bereits jetzt erhält der Zuschauer unklare Botschaften.

Um der Frage nachzugehen, ob übergewichtige Menschen von naiven Versuchspersonen – gerne auch als Otto-Normal-Bürger bezeichnet – anders eingeschätzt werden als normalgewichtige Menschen, d.h. mit Vorurteilen versehen werden, wird von der Puls-Redaktion ein „Experiment“ aufgesetzt. Das Gesicht der Moderatorin Ariane Alter wird mit Hilfe von Photoshop auf den Körper einer übergewichtigen Frau transportiert und im Anschluss sollen diese beiden Bilder zufällig ausgewählten Personen auf der Straße gezeigt werden. Die Befragten sollen dann einschätzen, welchen Beruf die beiden gezeigten Damen vermutlich ausüben. Schauen wir uns die beiden gezeigten Bilder noch einmal genauer an: Sind sie wirklich identisch, abseits des veränderten Gewichts? Wirkt der Gesichtsausdruck auf dem rechten und linken Bild gleich? Welchen Einfluss hat hierbei die Bildbearbeitung gehabt? Was ist mit der Kleidung? Sind die Oberteile identisch geschnitten? Ist die Körperhaltung der beiden Frauen vergleichbar? Das sind alles Fragen, die man sich stellen sollte bevor man dieses „Experiment“ aufsetzt und ein sinnvolles, stichhaltiges Ergebnis erwartet, mit dem man seine Anfangs aufgestellte Hypothese, nämlich dass das Übergewicht die entscheidende Variable ist auf der die vermuteten Vorurteile basieren, belegen möchte. Aber schauen wir doch erst einmal, wie das Experiment im Detail durchgeführt wird.

Die befragten Personen antworten – vermutlich erwartungsgemäß den Vorstellungen der Puls Redaktion entsprechend – mit den prestigeträchtigeren Berufen für die schlanke oder normalgewichtige Ariane. Dann folgt eine Erklärung dafür, warum diese Wahl unter anderem getroffen wurde:

Was ist das? Werden hier etwa auf Basis optischer Merkmale, wie Kleidung, Hintergrund und Gesamtwirkung des Bildes bzw. des Porträts Vermutungen darüber angestellt, wie die berufliche Situation der gezeigten Person aussieht? Findet hier etwa eine Form der Unterscheidung und Charakterisierung statt, die gemeinhin als *Diskriminierung* bezeichnet wird? Nun ja, Spaß beiseite. Natürlich diskriminieren wir als Menschen mit unserem fehleranfälligen und auf Mustererkennung basierenden Gehirn permanent alles und jeden in unserer Umwelt und Umgebung. Das ist ein völlig natürlicher und unumgänglicher Prozess, eine Art Filtermechanismus mit dem es uns möglich ist, Entscheidungen ohne viel Energie- und Zeitaufwand zu treffen. Es entsteht allerdings ein offensichtlicher Nachteil daraus: Unser Gehirn tauscht Geschwindigkeit gegen Genauigkeit und das führt zu erhöhter Fehleranfälligkeit, weshalb es *immer* notwendig ist seine spontanen und intuitiven Reaktionen und Gedankengänge zu hinterfragen.

Deutet die Kleidung von der normalgewichtigen Ariane wirklich daraufhin, dass diese in einem medizinischen Beruf arbeiten könnte? Nein, tut es nicht. Es besteht kein Kausalzusammenhang zwischen der Kleidung, die Ariane in diesem Bild trägt und ihrer beruflichen Position. Es besteht nur eine mögliche *Korrelation* zwischen ihrem Kleidungssstil und einem Job in einem prestigeträchtigeren Berufsfeld, weil es potenziell eine Tendenz dafür gibt, dass Menschen mit höherem sozialen Status (zu der auch der Beruf gehört) zu einem anderen Kleidungsstil neigen, als Personen mit geringerem sozialen Status. Arianes Kleidung in diesem Bild erweckt eine Assoziation bei den befragten Personen mit genau dieser Tendenz und deshalb basieren sie ihre Antwort auf dieser vermeintlichen Korrelation. Oder anders gesagt: Die Versuchspersonen stellen sich die Frage wie wahrscheinlich es ist, dass die optischen Merkmale, die sie an der Person im Bild wahrnehmen darauf hindeuten, welche der 6 vorgegebenen Antworten die richtige sein könnte. Es handelt sich hier also um nichts weiter als eine interne Wahrscheinlichkeitsrechnung unseres Denkapparats auf Basis der limitierten Informationen die er bekommt. Da es sich hierbei aber um eine positive Assoziation handelt, gemeinhin auch als positive Diskriminierung bezeichnet, interessiert dieser Sachverhalt oftmals nicht weiter. Als Problem wahrgenommen werden diese Prozesse unseres Gehirns erst dann, wenn es sich um eine negative Form dieser Mustererkennung oder eben negative Diskriminierung handelt.

Bevor wir jetzt also zu den weiteren „Ergebnissen“ des „Experiments“ kommen, müssen wir uns erst vor Augen führen, was die optischen Merkmale – also z.B. die Körperform – der stark übergewichtigen Ariane für Informationen vermitteln und welche Wahrscheinlichkeiten vermutlich in den Köpfen der Versuchspersonen ablaufen, wenn sie mit diesem Bild konfrontiert werden.

Auch wenn viele, wenn nicht sogar alle, Formen von Stereotypen kulturell geprägt sind und durch gesellschaftliche Normen reproduziert werden, so bedeutet das nicht, dass es für die Existenz solcher Stereotype nicht valide und empirisch überprüfbare Gründe gibt. Gerade in Bezug auf Übergewicht gibt es eine überwältigende Menge an medizinischen und wissenschaftlich erhobenen Daten, die einen nahezu unumstößlichen Zusammenhang zwischen Übergewicht und signifikant erhöhtem Erkrankungsrisiko nachweisen. Das betrifft sowohl Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Schlaganfälle, Diabetes, Schlafapnoe, Arthritis und Gelenkprobleme, als auch ein erhöhtes Risiko mentale Krankheiten wie Depressionen zu entwickeln. Sogar Verringerungen der Gehirnleistung konnte in adipösen Kindern und Erwachsenen festgestellt werden. Die Autorin Dr. Nadja Hermann hat die Auswirkungen von Übergewicht und Adipositas in ihrem Buch „Fettlogik überwinden“ sehr anschaulich zusammengefasst. Sie schreibt:

„Eine Studie von Grover et al. 2014 vergleicht Gesundheit und Lebenserwartung der Menschen in verschiedenen Gewichtskategorien. Interessant ist dabei, dass nicht nur die verlorenen Lebensjahre gezählt wurden, sondern auch die verlorenen gesunden Jahre, also gewissermaßen die Lebensqualität. Die Ergebnisse beziehen sich lediglich auf die größten Risikofaktoren, nämlich Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der Studie zufolge verlieren leicht Übergewichtige bis zu 2,7 Lebensjahre und 6,3 gesunde Jahre, wenn sie bereits als junge Erwachsene übergewichtig sind. Bei Adipositas steigt der Lebenszeitverlust schon auf bis zu 5,9 Jahre, der Verlust gesunder Lebensjahre auf bis zu 14,6 Jahre. Im schwer adipösen Zustand schließlich tritt der Tod bis zu 8,4 Jahre früher ein und es gehen im Schnitt bis zu 19,1 gesunde Jahre verloren.“

Steigendes Körpergewicht geht also mit einer sinkenden Lebensqualität und einem erhöhten Sterberisiko einher. Auch wenn die befragten Personen im Beitrag von Puls diese medizinischen Daten nicht kennen, so wissen sie jedoch intuitiv, dass ein deutlich sichtbares Übergewicht etwas Negatives ist. Deutlich erhöhtes Körpergewicht fungiert als ein evolutionär-geprägtes biologisches Signal, welches uns vermittelt, dass die betroffene Person mit hoher Wahrscheinlichkeit ungesund lebt, was direkten Einfluss auf unseren zwischenmenschlichen Umgang mit dieser Person hat. Das mag nicht unbedingt fair sein und mag im Einzelfall auch nicht der Wahrheit entsprechen – schließlich finden sich immer Ausnahmen von der Regel, welche letztendlich aber die selbige nur bestätigen – weshalb auch hier immer wieder hinterfragt werden sollte, ob die eigene schnelle und intuitive Einschätzung einer Person wirklich korrekt ist. Unabhängig davon muss aber akzeptiert werden, dass die negative Grundhaltung, die die wenigen Befragten in der Straßenumfrage offenbar gezeigt haben nicht aus einer persönlichen, bewussten Abneigung oder feindlichen Haltung gegenüber Übergewichtigen entsteht, sondern einen unmittelbare, unbewusste Verankerung in unserem Gehirn besteht welche unser Urteilsvermögen dahingehend beeinflusst.

Wow. Eine Stichprobe mit 12 Beobachtungseinheiten, oder alternativ n = 12. Ohne jetzt in weitere Erklärungstiraden zum Thema Stichprobengröße und Zufallsstichprobe zu verfallen, möchte ich hier nur kurz anmerken, dass eine so kleine Anzahl an Befragten, die die Puls-Redakteure „zufällig“ auf der Straße angesprochen haben, keinerlei verlässliche Ergebnisse produzieren kann. Man könnte maximal von einer Pilotstudie reden, in der untersucht wird, ob es überhaupt ein Phänomen zu entdecken gibt, welches einer sauber durchgeführten Studie würdig ist. Aber wie wir gleich sehen werden, wird selbst dieses Mindestmaß an wissenschaftlichen Standards nicht erreicht.

Ok. Was passiert hier gerade?

Ähm, ist das jetzt euer ernst? Stopp. Aufhören.

Oh. Mein. [zensiert]. Gott.

Ok, ok, ok, ok… nur damit ich das jetzt richtig verstehe. Ihr zeigt den gleichen Personen zuerst das Bild der normalgewichtigen Frau und direkt im Anschluss das Bild der stark übergewichtigen Frau. Und dann stellt ihr auch noch Suggestivfragen im Sinne von „Stell dir bitte vor, dass ich dir das erste Bild nicht gezeigt hätte – wie würde dann deine Entscheidung beim zweiten Bild aussehen?“ In welcher Realität, kann es sich hierbei eurer Meinung nach um ein korrekt durchgeführtes „Experiment“ handeln, wenn durch euren Aufbau den befragten Personen bereits suggeriert wird, dass sie sich jetzt beim zweiten Bild anders entscheiden sollten bzw. könnten, als beim ersten Bild. Warum, liebes Puls-Team, fällt euch diese offensichtliche Manipulation eurerseits nicht auf? Mit was für einem Anspruch seid ihr überhaupt an diesen Beitrag und dem dazugehörigen „Experiment“ gegangen? Und bitte, wer auch immer sich dazu genötigt fühlt, verschont die Welt bitte mit der fast schon klischeehaften Apologie „Ja, aber das ist doch nur ein Beitrag fürs Fernsehen und wissenschaftliche Standards für korrekt durchgeführte Experimente spielen dabei doch keine Rolle!“.

Falsch. Sie spielen eine große Rolle, weil es sich hier um die Vermittlung korrekter Informationen und Vorgehensweisen handelt, die nicht nur im wissenschaftlichen und akademischen Kontext eine Relevanz besitzen. Außerdem besitzt auch der bayrische Rundfunk, als öffentlich-rechtliche Medienanstalt, einen Bildungsauftrag und damit die Verpflichtung seine Beiträge auf Korrektheit und die Vermittlung legitimer Informationen und Inhalte zu prüfen. Dieser Beitrag zeigt das genaue Gegenteil von dem, wie eine wissenschaftliche Studie durchgeführt werden muss, um zu verwertbaren Ergebnissen zu kommen.

Zuerst einmal müsste eine solche Studie oder Umfrage mit einer größeren Stichprobe durchgeführt werden, dessen Teilnehmer durch ein Zufallsverfahren ausgewählt werden, welches möglichst viele Störvariablen ausschließt. Weiterhin müssen diese Teilnehmer in mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Gruppen eingeteilt werden: Experimentalgruppe 1, Experimentalgruppe 2 und eine Kontrollgruppe. Den Experimentalgruppen müsste man dann *EINES* der beiden Bilder zeigen und deren Reaktionen aufzeichnen. Der dritten Gruppe, also der Kontrollgruppe, müsste ein völlig unzusammenhängendes Bild einer Person mit z.B. identischer Kleidung gezeigt werden, um auszuschließen, dass diese spezielle Darstellung (Kleidung, Hintergrund, Gesamtwirkung des Bildes) eine messbare Auswirkung auf die Entscheidung der Teilnehmer der Umfrage hat. Außerdem muss der Interviewer die Befragung absolut wertfrei und ohne die Verwendung suggestiver Andeutungen und Fragen vornehmen, um eine mögliche Beeinflussung der Teilnehmer auszuschließen.

Aber all das spielte für die Redaktion von Puls offenbar keine Rolle, da es in diesem Beitrag offensichtlich nur darum gehen sollte ein Narrativ zu transportieren und einen Opferstatus übergewichtiger Menschen zu zementieren. Anstatt sowohl über die Risiken von Übergewicht oder sogar starken Übergewicht zu informieren als auch den Zuschauer darauf hinzuweisen, dass seine intuitiven, schnellen Entscheidungen, egal ob sie jetzt auf Basis von Kleidung, Körperform oder sonstigen unzusammenhängenden Merkmalen basieren, fehleranfällig sind und daher immer mit einer Selbstreflexion und Selbsthinterfragung einhergehen sollten. Absolut beschämend.

Und schon wieder folgt einen Wechsel der Position. Hat unser Plus-Size-Model jetzt auf schlanke Zeiten gewartet? Oder hat sie sich bewusst dafür entschieden ihre jetzige Körperform zu haben? Aus meiner Sicht, wirkt das eher wie eine Auflösung der kognitiven Dissonanz, die Jana jahrelang in sich getragen hat. Da sie nicht die Kraft aufbringen konnte schlank oder normalgewichtig zu werden, aber gerne so sein wollte und auch wusste, dass es besser für sie und ihren Körper wäre normalgewichtig zu sein, hat sie sich jahrelang schlecht gefühlt. Am Ende hat sie nicht erkannt, dass ihr die mentale Stärke fehlte ihr Ziel zu erreichen und sich nicht etwa Hilfe geholt oder letztendlich mit ihrer Situation abgefunden; nein, sie hat stattdessen ihre kognitive Dissonanz von einer anderen Seite her aufgelöst: Ich bin gut so wie ich bin und die Gesellschaft ist böse, die Gesellschaft weiß nicht was richtig ist, denn so wie *ich bin* soll es auch sein.

Irgendein Typ aus Berlin, so ein Kiffer, so so. Bisschen diskriminierend, findest du nicht auch liebe Jana? Welche Relevanz hat diese Information und was willst du uns damit sagen? Dass Kiffer dazu neigen übergewichtige Frauen zu beleidigen? Dass Kiffer tendenziell keine Ahnung haben? Hast du hier etwa gerade selbst ein in der Gesellschaft als negativ anerkanntes Merkmal herausgepickt, um diese Person von dir zu unterscheiden und für den Leser pauschal zu charakterisieren? Hast du hier etwa gerade selbst diskriminierend gehandelt? Nur mal so ein Gedanke.

Und erneut kommt die Kleidung ins Spiel. Natürlich könnte sich eine Frau mit starkem Übergewicht anders kleiden, als in dem Beispielbild gezeigt, um seriöser und attraktiver zu wirken sowie negativen Assoziationen vorzubeugen. In unserem „Experiment“ wird dem Zuschauer jedoch suggeriert, dass beide gezeigten Frauen identische Kleidung tragen würden, da beide Oberteile weiß sind. Dem ist jedoch nicht so. Zum einen ist der Schnitt der beiden Oberteile nicht gleich: Während für die normalgewichtige Ariane ein Oberteil mit typischem Frauenschnitt verwendet wurde, trägt die stark übergewichtige Ariane ein Unisex-Shirt, welches durch seinen unvorteilhaften Schnitt mehr negative Assoziationen beim Beobachter erzeugen kann. Vor allem im direkten Vergleich wird eine sehr starke Verzerrung bei den Teilnehmern der Umfrage ausgelöst – diese wird als Kontrasteffekt bezeichnet und ist eine sehr häufig auftretende Wahrnehmungsverzerrung, wenn zwei Sachverhalte, die in Kontrast zueinander stehen, gleichzeitig oder in kurzer Abfolge nacheinander präsentiert werden.

Und wenn ihr mehr über kognitive Verzerrungen und Wahrnehmungsfehler wissen wollt, dann schaut doch mal bei diesem intergalaktischen Wissenskanal vorbei: Space Rationalist behandelt in ihren Videos die Themen Rationalität und Wissenschaft und alles was noch so dazugehört. Also, worauf wartest du doch?

Wir sehen also: Mit diesem „Experiment“ ist alles falsch gelaufen, was aus wissenschaftlicher Sicht nur falsch laufen kann. Wir können den Ergebnissen nicht ansatzweise Vertrauen schenken, da die Menge an Störvariablen und möglichen Verzerrungen der gegebenen Antworten kaum zu quantifizieren oder überhaupt nachzuvollziehen sind.

Diese beiden Shirts sind nicht identisch. Es sind nicht einfach „nur weiße Shirts“ wie ich gerade zuvor beschrieben habe. Kann mich bitte jemand aus diesem Alptraum aufwecken?

Neues Experiment, diesmal werden Eigenschaften abgefragt und die gleichen fundamentalen Fehler werden wieder gemacht. „Na, was wäre wenn ich euch dieses Bild zeigen würde? Das wollt ihr doch bestimmt ganz anders bewerten als das vorherige, oder?“

Wow. Wo soll man da anfangen? Mal abgesehen davon, dass die Analogie zwischen übergewichtigen Menschen und anderen demographischen Minderheiten ziemlich weit hergeholt, wenn nicht sogar unzulässig ist, stellt die Gruppe der Übergewichtigen nicht einmal eine Minderheit oder Randgruppe dar. In westlichen Ländern sind, je nachdem welche Studien, Zahlen und Messmethoden man als Grundlage nimmt, mehr als 50% der Bevölkerung außerhalb ihres Normalgewichts. Aber vielleicht redet sie ja wirklich nur von den „Plus Size Personen“, also stark übergewichtigen bzw. adipösen Menschen. In diesem Fall mag zwar in ihrem Vergleich mit anderen Minderheiten rein auf zahlenmäßiger Basis ein Fünkchen Wahrheit bestehen, nicht jedoch mit der Art der Gruppenbildung. Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe lassen sich nicht ohne weiteres bzw. in den meisten Fällen gar nicht ändern. Im Gegensatz zum Übergewicht. Niemand (außer in sehr seltenen Fällen schwerer Stoffwechselkrankheiten) ist dazu verdammt übergewichtig oder fettleibig zu sein. Aber ja, die Opferolympiade anzuführen ist natürlich immer nützlich, vor allem dann, wenn man selbst ja sogar davon profitiert und seinen vermeintlichen Opferstatus zur Einnahmequellen gemacht hat.

Ach ja, und dann war da noch die Behauptung, dass es sich dabei um eine „legale“ Diskriminierung handeln würde. Job-Bewerber mit unerwünschten körperlichen Merkmalen können nahezu immer vom Arbeitgeber abgelehnt werden, wenn es dafür einen objektiven und nachvollziehbaren Grund gibt. So wie eine Frau mit einer zu geringen Körpergröße nicht zum Polizeidienst zugelassen werden muss, so kann auch ein Bademeister mit zu starkem Übergewicht entlassen werden, weil dieser im Notfall nicht in der Lage wäre einen ertrinkenden Menschen zu retten. Diese Formen der Diskriminierung sind grundsätzlich zulässig, da das Gleichbehandlungsprinzip immer mit dem Grundsatz der Bestenauslese in Einklang gebracht werden muss. Körperlich ungeeignete Bewerber von bestimmten Tätigkeiten auszuschließen, ist problemlos mit demokratischen und ethischen Grundsätzen vereinbar, vor allem dann, wenn von der reibungslosen Ausführung dieser Tätigkeiten Menschenleben abhängen.

Aber es gibt ja nicht nur den arbeitsrechtlichen Bereich, sondern auch die zwischenmenschliche Kommunikation in der übergewichtige und adipöse Menschen tendenziell eher von diskriminierenden Aussagen betroffen sind. An dieser Situation lässt sich leider auch nicht viel ändern, da eine staatliche oder gesellschaftliche Sanktionierung entweder absolut ineffektiv wäre oder massiv drakonisch gestaltet werden müsste, um eine wirkliche Veränderung zu erreichen. Daher, auch wenn es eigentlich keinerlei Erwähnung bedürfen sollte, dennoch hier noch einmal eine grundsätzliche Verhaltensregel, an die sich jeder halten sollte: Spart euch Beleidigungen oder schnippische Kommentare über die äußerlichen Merkmale anderer. Kritisiert Ideen und nicht Personen oder deren Aussehen – bleibt redlich. Doch mir ist bewusst, dass es immer einen gewissen Anteil der Population geben wird, die diese Verhaltensregel bewusst oder unbewusst ignorieren wird – daher auch noch ein paar Worte an die potenziellen Empfänger dieser negativen Kommentare: Stellt euch auf diese Menschen und Aussagen ein, lernt damit umzugehen und filtert relevante von irrelevanter Kritik. Verfallt jedoch nicht in ein Opferstatus-Denken, so wie es unser Plus Size Model im Beitrag präsentiert. Akzeptiert eure Situation oder leitet alle notwendigen Schritte zur Veränderung eurer Situation ein.

Fassen wir zusammen: Auch wenn das Memo inzwischen bei nahezu jedem angekommen sein müsste, muss ich es an dieser Stelle einfach noch einmal explizit erwähnen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, hier in Gestalt des bayrischen Rundfunks und des Magazins Puls, versagt erneut darin eine Vermittlung von korrekten Informationen zu bewerkstelligen. Stattdessen wird, entweder aus Unwissen oder aus dem Ziel heraus ein bestimmtes Narrativ nach vorne zu treiben, eine völlig falsche methodische Herangehensweise an ein „Experiment“ präsentiert, mit dessen Daten am Ende ein bereits vorab feststehendes Ergebnis untermauert werden soll. Nicht nur, dass dem Zuschauer damit ein völlig falsches Bild von wissenschaftlicher Methodik vorgesetzt wird, nein, mit diesen fehlerhaft erhobenen Untersuchungsergebnissen wird zusätzlich auch noch die Opfermentalität einer vermeintlichen Minderheit heraufbeschworen. Dass aber weder übergewichtige Menschen die Kriterien einer marginalisierten gesellschaftlichen Randgruppe erfüllen, noch dass das reine „mit dem Finger auf die Gesellschaft zeigen“ irgendeine positive Veränderung erzeugen kann, spielt für den bayrischen Rundfunk offenbar keine Rolle. Ein Verweis auf die Fehleranfälligkeit intuitiver Entscheidungsprozesse des menschlichen Gehirns, gerade in Fragen der Stereotypisierung von Personen oder Gruppen, wäre hier weitaus effektiver und redlicher gewesen, anstatt zum x-ten Mal die böse Gesellschaft oder den bösen Kapitalismus aus dem Mottenschrank zu zerren und zum Sündenbock zu erklären.

Wissenschaft und Rationalität sind die effektivsten Wege um der Erkenntnis ein Stück näher zu kommen. Wer Wissenschaft jedoch für seine Narrative missbraucht, weil er glaubt damit einem guten Zweck zu dienen, der wird früher oder später damit denen einen Weg bereiten, deren Intentionen das genaue Gegenteil von „gut“ sind.

Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen doch bitte einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentarsektion schreibt oder mir eine E-Mail sendet. Alle Informationen zu meinen Profilen in den sozialen Medien, sowie alle Quellen die ich für die dieses Video herangezogen habe, findet ihr – wie immer – in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Doktorant.

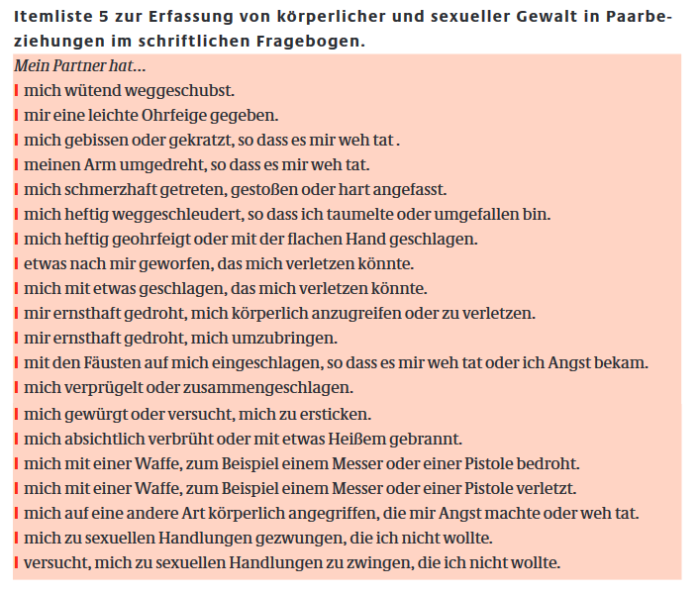

Mich dünkt, hier wurde in vollem Bewusstsein die Definition einer Gewaltform, nämlich der körperlichen Gewalt, so offen und breit wie möglich gestaltet, um noch einen

Mich dünkt, hier wurde in vollem Bewusstsein die Definition einer Gewaltform, nämlich der körperlichen Gewalt, so offen und breit wie möglich gestaltet, um noch einen