Die Debatte um das Wesen des Geschlechts. Kaum ein Diskurs wird so erbittert geführt und nur selten treffen solch verhärtete Fronten aufeinander. Zumindest ergibt sich dieses Bild, wenn ich in meine persönliche Online-Filterblase schaue.

Anstoß für eine weitere Episode dieses nicht enden wollenden Austauschs von Strohmann-Argumenten war die letzte Folge der Netflix-Show Bill Nye Saves the World des US-amerikanischen Aushängeschilds der Populärwissenschaft Bill Nye, auch bekannt als Bill Nye the Science Guy, ehemaliger Moderator der gleichnamigen Wissenschaftssendung für Kinder.

Besonders viel Kritik, Spott und Hohn erhält derzeit dieses Segment der Sendung:

Die Botschaft ist einfach und verfolgt die besten Absichten: Das Geschlecht und Geschlechtsidentität lassen sich nicht in ein simples, binäres System zwängen. Es gibt mehr Kombinationen der Geschlechtschromosomen als XX und XY, mehr als nur männlich und weiblich. Geschlechtsidentitäten stimmen nicht immer mit dem biologischen Geschlecht überein und können sich im Laufe des Lebens verändern.

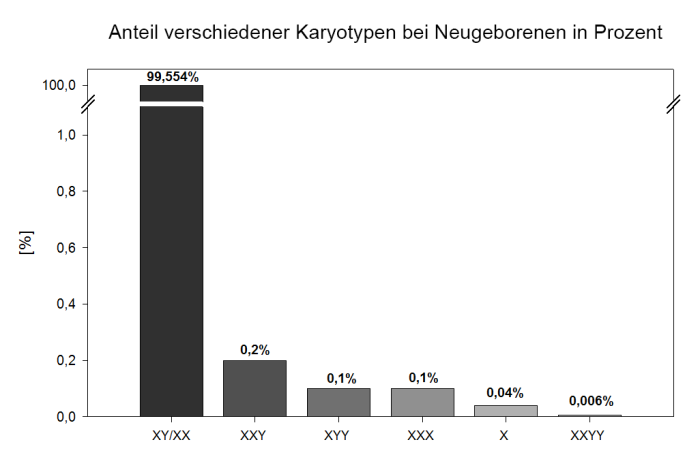

Vollkommen richtig. Das alles kommt vor und nicht jeder Mensch kann sich in dieses System mit nur zwei Möglichkeiten einordnen. Wenn wir jedoch einen Blick auf die Häufigkeit dieser weiteren Möglichkeiten schauen, dann fällt auf, dass mehr als 99% aller Menschen problemlos in entweder die XX- oder die XY-Kategorie fallen:

Aus den Daten über die Häufigkeit verschiedener Chromosomenanomalien der U.S. National Library of Medicine habe ich obige Abbildung erstellt. Es ist eindeutig, dass Abweichungen vom XX/XY-Karyotyp extrem selten sind und noch nicht einmal einen Anteil von 0,5% bei allen Neugeborenen ausmachen.

Bedeutet das nun, dass die von einer solchen Chromosomenabnormalität Betroffenen vernachlässigt oder gänzlich ignoriert werden sollten? Diese Frage beantworte ich mit einem vehementen „Nein!“ und dieser Sachverhalt soll hier auch gar nicht zur Debatte stehen.

Stattdessen möchte ich die Frage in den Raum werfen, welches Ziel die von Bill Nye bzw. seinem Produktionsteam gewählte Darstellung der Abweichungen vom XX/XY-Karyotyp verfolgt und welchen Mehrwert diese Form der Kategorisierung, und letztendlich „Gleichstellung“, verschiedener Karyotypen produzieren soll.

Kategorien, Einordnungen und Klassifizierungen sind kognitive Hilfswerkzeuge. Das menschliche Denken basiert auf Mustererkennung und wir erschaffen immer und immer wieder Kategorisierungen, um diesen erkannten Mustern einen Namen zu geben und um diese unmissverständlich und effizient kommunizieren zu können. Kategorisierungen sollen uns also kognitive Arbeit abnehmen, indem sie die Realität weiter schematisieren bzw. vereinfachen und sie sollen unsere Kommunikation erleichtern, indem wir uns gemeinsam darauf einigen, welchen Rahmen eine Kategorie umfasst, welche Sachverhalte in diese Kategorie fallen und welche sich außerhalb dieser Kategorie befinden. Daher reicht es z.B. eine etablierte Kategoriebezeichnung zu erwähnen, um auf sehr effiziente Art und Weise Informationen zu vermitteln, während ohne die Existenz einer solchen Kategorie deutlich mehr Zeit und Arbeit investiert werden müsste, um einer anderen Person zu erklären, was denn nun eigentlich gemeint ist.

Da Kategorien zu 100% menschliche Konstrukte darstellen, unterliegen sie einem ständigen Wandel. Klassifizierungen ändern sich, Kategorien werden enger oder weiter gefasst, Einordnungen werden unter anderen Gesichtspunkten vorgenommen, wenn sich die Informationslage wandelt.

Egal wie stark jedoch dieser Wandel ist, Kategorien sollten immer folgende Punkte erfüllen: Sie sollen die Realität korrekt abbilden, diese vereinfachen und diese vereinfachte Realität eindeutig kommunizieren. Wenn diese Merkmale von einer Kategorisierung nicht erfüllt werden, dann ist sie im besten Fall nutzlos und im schlimmsten Fall gefährlich, da sie falsche Schlussfolgerungen provoziert.

Daraus ergibt sich Folgendes: Kategorisierungen sind niemals wahr oder unwahr, da sie keine Fakten darstellen. Das bedeutet aber nicht, dass alle Kategorisierungen gleich sinnvoll und angemessen sind.

Schlagen wir jetzt wieder den Bogen zu unserem Ausgangspunkt und dem Segment aus der Sendung von Bill Nye. Welches Ziel verfolgt die dort gewählte Darstellung der Abweichungen vom XX/XY-Karyotyp? Klinefelter-Syndrom, Turner-Syndrom, Triple-X-Syndrom etc. sollen als eigenständige, gleichwertige Kategorien neben den XX- und XY-Karyotypen angesehen werden. Als ob es sich hierbei eben nicht um Anomalien und Störungen der normalen Geschlechtsentwicklung beim Menschen handelt, sondern dass stattdessen nahezu nach dem Zufallsprinzip während der Meiose die jeweilige Kombination der Geschlechtschromosomen entsteht. Das ultimative Vorhaben besteht darin, die Stigmatisierung der Betroffenen aufzuheben, den Blick weg vom Krankheitsbild zu lenken und somit den Fortschritt hin zu einer sozialeren und gerechteren Gesellschaft zu fördern. Ob dieses Ziel tatsächlich erreicht werden kann, lasse ich an dieser Stelle unkommentiert.

Doch welchen Mehrwert kann eine solche Vorgehensweise überhaupt bieten? Die Fakten lassen sich durch keine noch so ausgefuchste semantische Spielerei ändern. Es bleibt die Tatsache bestehen, dass Chromosomenanomalien weniger als 1% der Gesamtbevölkerung betreffen und die Betroffenen immer eine Abweichung von der Norm bleiben werden. Eine „Gleichstellung“ verschiedener Karyotypen oder die Erfindung neuer Kategorien für diese Abweichungen wird an diesen Zahlen auch in Zukunft nichts ändern. Lässt sich aber das Stigma, welches mit diesen Chromosomenanomalien verbunden ist, reduzieren oder sogar vollständig abschaffen? Möglicherweise.

Ist aber ein „möglicherweise“ ein ausreichender Grund dafür, die Funktion und den Sinn von Kategorisierungen auszuhebeln? Schauen wir uns noch einmal die von mir genannten Merkmale einer Kategorisierung an: Abbildung der Realität, Vereinfachung, Eindeutigkeit.

Eine Abbildung der Realität findet nur insofern statt, als das es tatsächlich verschiedene Karyotypen geben kann. Das Verhältnis in der Auftretenshäufigkeit dieser verschiedenen Karyotypen wird hingegen nicht korrekt abgebildet. Der vermittelte Eindruck legt nahe, dass z.B. XX und XXY gleich häufig auftreten können, was eine massive Verzerrung der realen Situation darstellt. Außerdem kann dadurch ein Klima erschaffen werden, bei dem diese Chromosomenanomalien weniger als Krankheitsbild wahrgenommen, sondern nur mehr als weitere, normale Ausprägung der Geschlechtschromosomen angesehen werden. Im schlimmsten Fall führt das zur Vernachlässigung der spezifischen Probleme, die mit einer solchen genetischen Störung einhergehen und Betroffenen wird nicht die Hilfe und Aufmerksamkeit entgegengebracht, die sie benötigen. Auch Forschungsbestrebungen zur Symptombekämpfung und letztendlich Heilung dieser Krankheitsbilder kann dadurch eingeschränkt werden, da hier zwei sich gegenseitig ausschließende Konzepte aufeinander prallen: Schwangerschaftsabbruch bei frühzeitig entdeckten genetischen Störungen, präimplantationsdiagnostische Methoden und (zukünftige) Eingriffe in das Erbgut mit dem Ziel der Heilung von Erbkrankheiten unterliegen immer dem Vorwurf der Euthanasie, wenn Chromosomenanomalien wie Klinefelter- und Turner-Syndrom ja eigentlich nur andersartige Ausprägungen des Geschlechts sind.

Des Weiteren findet keine Vereinfachung der Realität statt. Ganz im Gegenteil, die Erfindung neuer, gleichwertiger Geschlechtskategorien neben männlich und weiblich verkompliziert den Blick auf die Situation. Das allein wäre jedoch kein Grund diese neuen Kategorien abzulehnen, wenn diese Verkomplizierung gerechtfertigt und z.B. empirisch/wissenschaftlich gestützt ist. Das ist jedoch aus meiner Sicht nicht der Fall.

Wenn wir uns weiterhin anschauen, ob diese neuen Kategorisierungen eindeutig, klar und unmissverständlich sind, dann fallen wir in ein tiefes schwarzes Loch. Männlich und weiblich, XY und XX respektive, sind Funktionsbeschreibungen bzw. -zuweisungen im Rahmen der geschlechtlichen Fortpflanzung. Die Männchen einer Spezies sind die Spermienproduzenten, während die Weibchen einer Spezies die Eizellenproduzenten sind. Diese beiden Kategorien basieren also auf funktionellen Unterscheidungen zwischen zwei Phänotypen, die eine sich geschlechtlich fortpflanzende Spezies aufweisen kann. Im Zusammenhang mit diesen beiden unterschiedlichen Aufgaben finden sich zahlreiche genetische, morphologische und hormonelle Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern. So finden wir unterschiedliche Geschlechtschromosomen, unterschiedliche primäre, sekundäre und tertiäre Geschlechtsmerkmale, unterschiedliche Hormonkonzentrationen und die besagten unterschiedlichen Gameten, namentlich Spermien und Eizellen. Alle diese Unterscheidungen beruhen auf einer Kausalkette und einer Entwicklungskaskade, die mit Abschluss der Befruchtung eingeleitet wird. Ausschlaggebend hierfür ist das SRY-Gen, lokalisiert auf dem Y-Chromosom (Ausnahme: Translokation). Ist es vorhanden, wird im weiteren Verlauf der Embryonalentwicklung die männliche Entwicklungskaskade eingeleitet. Ist es nicht vorhanden, wird die weibliche Entwicklung gestartet. Die Unterscheidung der Individuen innerhalb einer Spezies in männlich und weiblich ist also gerechtfertigt und empirisch gestützt.

Wie verhält es sich mit eigenen Geschlechtskategorien für die Karyotypen XXY, XYY und X? Alle diese Chromosomenanomalien weisen unterschiedliche Symptome in unterschiedlicher Intensität auf: Kleinwüchsigkeit, Sterilität, kein Einsetzen der Pubertät aufgrund von zu geringen Hormonspiegeln, Schwellungen, Nierenprobleme, Herzfehler, Änderungen des Skelettbaus, mentale Retardierung, Fehlbildungen der Genitalien, verstärkter oder verringerter Haarwuchs, Verhaltensstörungen etc. Zusätzlich entwickelt sich bei den Betroffenen ebenfalls mindestens einer der beiden Gametentypen und in besonderen Fällen der Intersexualität kann sich außerdem nicht funktionsfähiges Gewebe des anderen Geschlechtsorgans herausbilden.

Inwiefern kann nun Eindeutigkeit zwischen diesen neuen, gewünschten Geschlechtskategorien und den „alten“ Geschlechtskategorien bestehen? Die Rahmenbedingungen der neuen und alten Kategorien stimmen nicht überein, sie umfassen nicht die gleichen Sachverhalte und Merkmale und sind auch nicht in sich konsistent, da die Chromosomenanomalien eine unterschiedlich starke Symptomatik hervorbringen können. Die Verwendung des Kategoriebegriffs „Geschlecht“ ist in diesem Zusammenhang eindeutig irreführend.

Ich möchte an dieser Stelle die bisher getätigten Überlegungen und Bedenken anhand einer Analogie verdeutlichen: Menschen haben zwei Typen von Gliedmaßen, Arme und Beine. Diese beiden Kategorien sollen die zugehörigen Körperteile auf morphologischer und funktioneller Ebene unterscheiden. Arme werden von 99% aller Menschen zum Heben, Malen, Schreiben etc. eingesetzt, während Beine in der Regel von der Mehrheit aller Menschen zur Fortbewegung eingesetzt werden.

Es kommt nun vor, dass durch Erkrankungen bzw. Entwicklungsstörungen manche Menschen die Arme zur Fortbewegung nutzen (müssen) oder mit ihren Beinen greifen, heben, malen und schreiben können (technische Hilfestellungen jetzt einmal außen vorgelassen). Die Anzahl dieser Personen bleibt jedoch überschaubar und letztendlich eine Anomalie, eine Abweichung von der Norm. Ausnahmen bestätigen die Regel und widerlegen sie nicht.

Jetzt könnte es, analog zur Geschlechterdebatte, auch in Bezug auf Arme und Beine einen Vorstoß geben, um zusätzliche Kategorien für diese Abweichungen einzurichten. Damit wird das „binäre System“ von Armen und Beinen aufgebrochen, für ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit gesorgt und die Stigmatisierung der Anomalie aufgehoben. Fortan reden wir von „Bein-Läufern“ und „Arm-Läufern“; manch einer entscheidet sich sogar dafür, sich als „Arm-Läufer“ zu identifizieren, obwohl dafür aus morphologischer Sicht gar keine Notwendigkeit besteht.

Sollte das eine liberale Gesellschaft ermöglichen? Natürlich.

Aber welchen Sinn hätte es eine neue Kategorie einzuführen, in der diese Menschen zusätzlich klassifiziert werden? Und welche Rechtfertigung gäbe es dafür, diese Abnormalität (und das meine ich nicht wertend, sondern als faktische Beschreibung, d.h. Abweichung von der Norm) mit den „Bein-Läufern“ zu vergleichen und so zu tun, als handele es sich hierbei einfach nur um eine andersartige Ausprägungsform des Bewegungsapparats oder eine persönliche Entscheidung, die theoretisch jeder treffen könnte und würde, wenn er nur nicht durch repressive Gesellschaftsnormen daran gehindert werden würde (vgl. Cis- und Heteronormativität)?

Wäre es falsch? Nein. Aber es wäre irreführend, weil damit ein falscher Eindruck der Realität vermittelt wird.

Die Kategorie der „Bein-Läufer“ würde eine so signifikant höhere Relevanz als die Kategorie der „Arm-Läufer“ besitzen, dass es absolut lächerlich erscheint ein System verkomplizieren zu wollen, nur um den Schein von sozialer Gerechtigkeit und gefühlter Repräsentation aufrecht zu erhalten. Die „Arm-Läufer“ würden außerdem weiterhin als Abweichung von der Norm betrachtet werden, egal wie viel semantischer Hokuspokus betrieben wird.

Noch deutlicher lässt sich dieser Vergleich auf der morphologischen Ebene vornehmen. Bleiben wir beim Arm-Bein-Beispiel: Zwei Gliedmaßen, die sich eindeutig morphologisch unterscheiden. Jetzt wird ein Mensch mit genetischer Abnormalität geboren, welche in einem oder mehreren Gliedmaßen resultiert, welche Merkmale von Arm und Bein aufweisen. Handelt es sich nun um eine neue Kategorie von Gliedmaßen? Sollten wir dafür eine eigene Kategorie erfinden, um dieses augenscheinliche Krankheitsbild ausreichend in der Gesellschaft zu repräsentieren? Warum reden wir nicht von einem Spektrum zwischen Arm und Bein?

Ohne mich hierbei jetzt allzuweit aus dem Fenster zu lehnen, kann ich mit guter Gewissheit annehmen, dass sich hinter diesem Vorschlag nur wenige Unterstützer versammeln lassen würden. Aber warum? Prinzipiell reden wir von einem vergleichbaren Mechanismus. Zwei eindeutig unterscheidbare Kategorien und ein riesiges Spektrum an möglichen Ausprägungen dazwischen. Dass diese möglichen Ausprägungen jedoch in der absoluten Mehrheit Entwicklungsstörungen darstellen, sollte ja eigentlich niemanden davon abhalten, neue, gleichwertige Kategorien neben Arm und Bein zu fordern. Oder?

In der Debatte um das Wesen des Geschlechts scheinen jedoch andere Regeln zu gelten.